《黄历上那些"诸事不宜"到底在暗示什么?老祖宗的密码本里藏着现代人最深的焦虑》

手机日历跳出"今日大凶"的红字提醒时,我正站在民政局门口。闺蜜攥着身份证的手微微发抖:"要不咱们改天领证?"这个北大毕业的理科生,此刻却对着黄历上的"忌嫁娶"踌躇不前。这场荒诞的现代寓言,揭开了中国人集体潜意识的隐秘角落——我们究竟在黄历里寻找什么?

【一】泛黄的生存指南:战国时期的"大数据"在湖北云梦睡虎地出土的秦简上,"建日不可入黔首"的朱砂字迹依然清晰。这卷公元前3世纪的"原始黄历",用二十八宿标注每日吉凶,像极了当代人的手机天气APP。古人观星象、察物候,将三百六十五天切割成宜耕种、忌动土的生存指南,本质是对未知世界的算法推演。

在故宫博物院珍藏的《协纪辨方书》中,"批命"实为精密的天文历算。春分前三日不宜动土,因大地尚未解冻;立夏后七日忌伐木,恰逢树液流动旺盛期。这些看似玄妙的禁忌,实则是千年来农业文明的生存经验库。

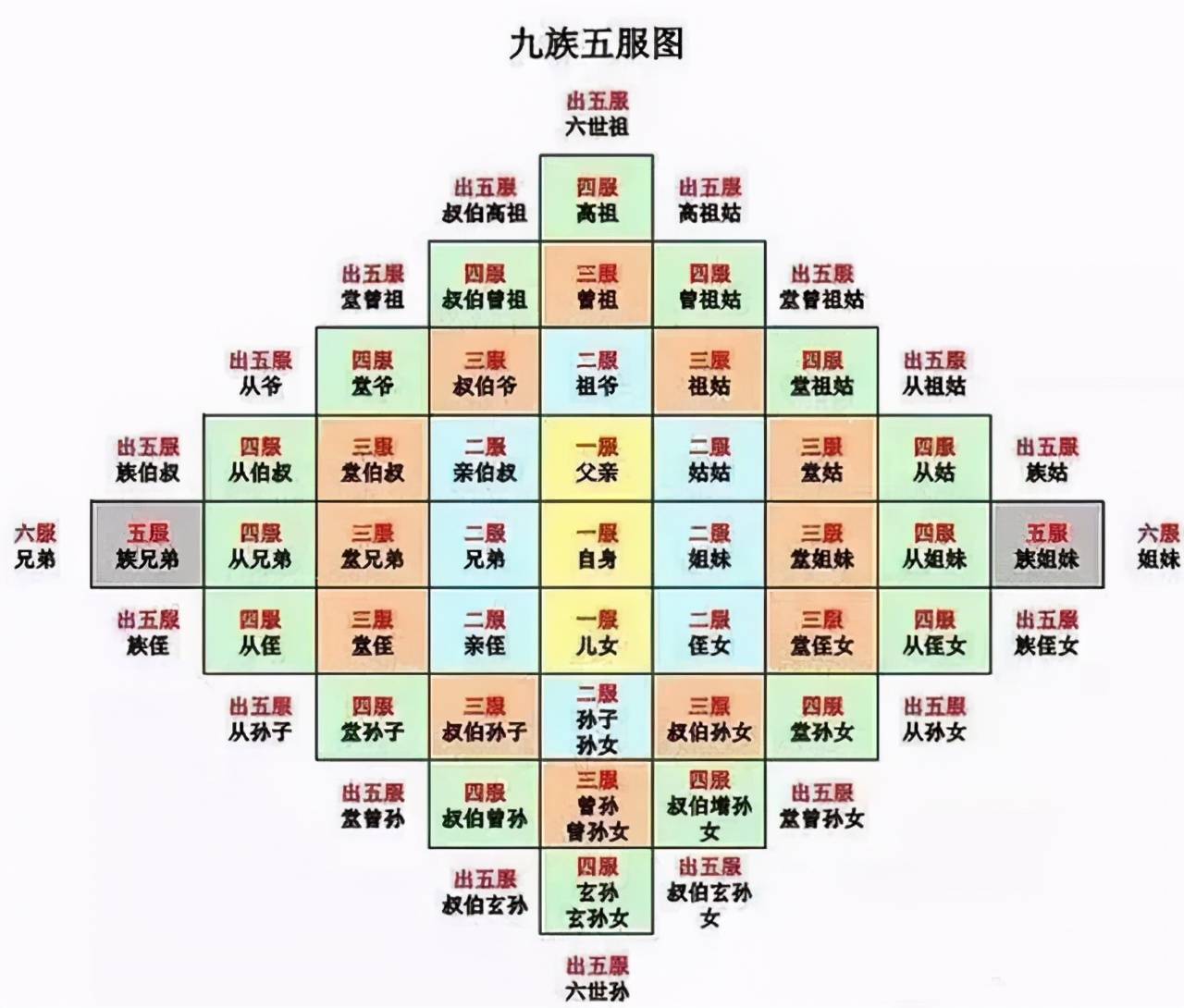

【二】吉凶背后的文化基因江南水乡至今流传着"寅不祭祀,卯不穿井"的谚语。当我们拆解"甲子日宜祈福"的密码,会发现天干地支实为上古气象编码:甲乙属木主生发,丙丁属火主炽烈,十二地支对应着黄道十二宫的星移斗转。这种将时间空间化的思维模型,暗合现代量子物理的时空观。

在江西婺源的明清宅院里,梁柱榫卯的接合时辰必须对应"天德""月德"吉时。这不是迷信,而是古人深谙木材在不同湿度温度下的收缩规律。那些镌刻在门楣上的"黄道吉日",实则是没有温度计的年代里,匠人们总结的材料力学备忘录。

【三】数字时代的赛博占卜当代年轻人手机里的电子黄历APP,每日推送的"运势分析"精准捕获着现代焦虑。某星座运势小程序显示,周三"水逆"期间用户付费咨询量激增47%。这种古老的"批命"仪式,在算法加持下演变为心理按摩服务。

北京某互联网大厂的"OKR祈福群"里,产品经理们每逢版本上线必查黄历。当代码世界的不确定性撞上KPI压力,那些标红的"忌开业""忌出行",反而成了都市人面对失控感的安全阀。就像我那位坚持在"满日"提交方案的同事说的:"总要抓住点什么。"

【尾声】在确定性稀缺的时代站在798艺术区的数字占卜展前,全息投影将古老的六十甲子化为数据洪流。我们嘲笑古人对着黄历战战兢兢,却在股票K线图前同样忐忑。当AI开始预测台风路径和疫情曲线,那个在民政局门口徘徊的姑娘,或许正用最当代的方式重复着祖先的叩问:如何在不确定的世界里,安放那颗渴望掌控的心?

此刻窗外暮色四合,手机弹出新的通知:"明日宜思考,忌盲从。"这不知出自哪位算法师的批语,倒像是对这个时代的温柔注解。您说呢?